Nam June Paik

Nam June Paik (1932-2006), geboren in Seoul, Südkorea, lebte und arbeitete in New York. Nam June Paik arbeitete in vielen Medien – darunter Skulptur, Performance, Musik und Television – und ist ein Pionier auf dem Gebiet der Videokunst. Paik war in New York ansässig, realisierte seine Projekte und Videoinstallationen jedoch weltweit. Spektakuläre Werke wie die weltweite Satellitenübertragung von Good Morning Mr. Orwell am Silvesterabend 1984 und The more the better, ein Turm aus über tausend Monitoren für die Olympischen Spiele in Seoul 1988, haben Paik weltberühmt gemacht und zeigen sein untrügliches Gespür für die Möglichkeiten der neuen elektronischen Medien und deren Bedeutung für die globale Zivilisation.

Nam June Paik Editionen

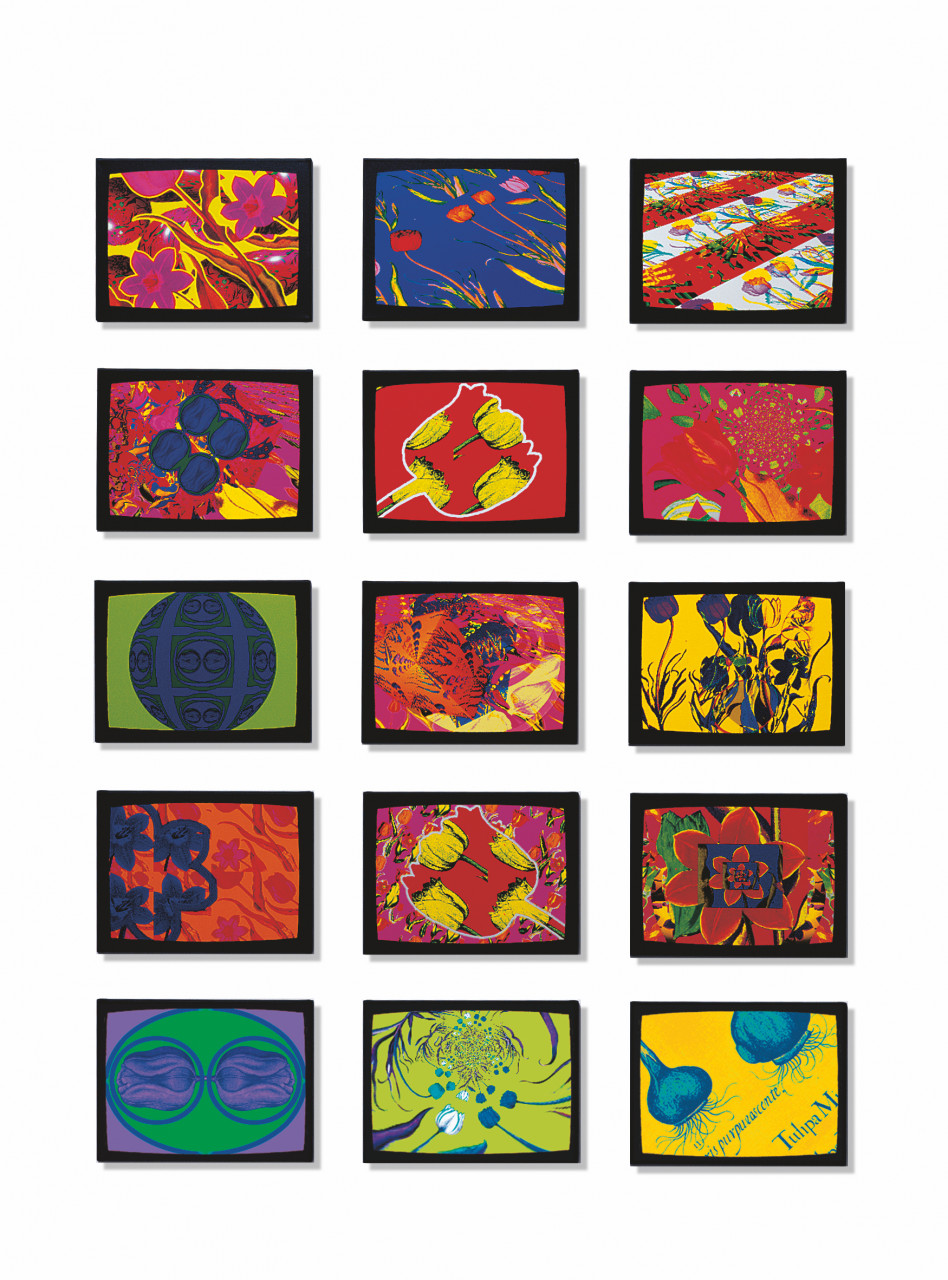

TV-Tulips

2000

Computerized One Hundred Flowers

1998

TV Tulips (Computerized One Hundred Flowers)

1998

Triangle, Trinity

1998

I Never Read Wittgenstein

1998

I Never Read Wittgenstein (I Will Never Understand Wittgenstein)

1997

Video Sonata op. 56

1995

Video Sonata op. 57

1995

Before the Word There Was Light, After the Word There Will be Light

1992

Sonatine for Goldfish

1992

Born Again

1991

Self Portrait

1989

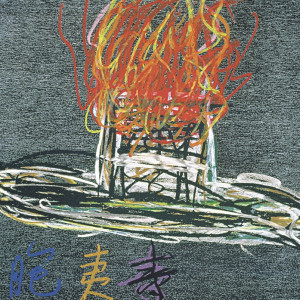

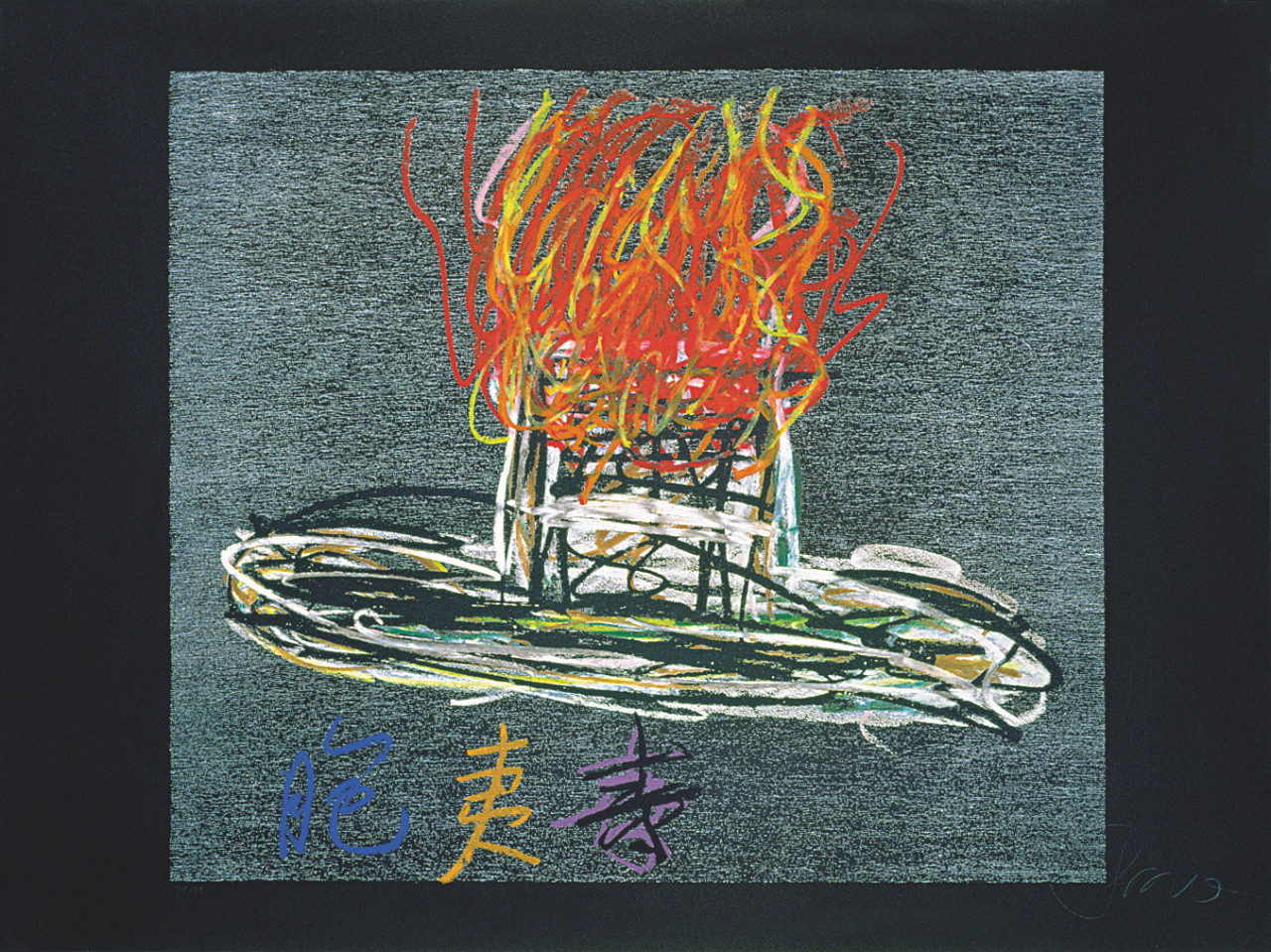

Burning Hat

1986/1987

TV-Tulips

2000

Ink Jet auf gespannter Leinwand, jeweils 33 x 44 x 2 cm (12½ x 17¼ x ¾ in). Edition: 100 Unikate, signiert.

In diesen einzigartigen Editionen verbindet Nam June Paik auf spielerische Weise Technologie und Natur zu lebengiden Kompositionen. Jedes Werk zeigt stilisierte, digital bearbeitete Blumenmotive – vorwiegend Tulpen – in gesättigten, leuchtenden Farben, die an Fernsehbildschirme und die Ästhetik der Videokunst erinnern. In Anlehnung an Paiks bahnbrechenden Einsatz von Medien und seine Faszination für die Verschmelzung organischer und elektronischer Bildwelten wird die Tulpe hier zu einem wiederkehrenden Symbol ästhetischer Schönheit, gefiltert durch eine technologische Linse. Gedruckt auf gespannter Leinwand und gerahmt wie ein Fernsehbild, ist jede TV Tulips-Komposition ein Unikat – ein digitales Gemälde, das Pop-Sensibilität mit Paiks charakteristischem Witz und seiner medienkritischen Kommentierung verbindet.

Computerized One Hundred Flowers

1998

Aus: Wall Works

Computergenerierte Tapete (100 verschiedene Bilder) auf Rollen, die an die Wand geklebt werden, Bilder jeweils 32 x 42 cm (12½ x 16½ in), Installationsgröße entsprechend der Wand. Limitiert auf 20 Installationen, jede mit Grafiken in einer anderen Farbpalette, mit einem signierten und nummerierten Zertifikat.

Zur Installation dieser großformatigen Edition von Nam June Paik sollen so viele Prints verwendet werden, wie nötig sind, um die gesamte Wandfläche zu bedecken. Die Prints werden in Reihen und in zufälliger Reihenfolge angebracht. Falls erforderlich, dürfen sie zugeschnitten werden.

Diese Installation ist eine von zwei Computerized One Hundred Flowers Arbeiten, die Paik für das Wall Works-Projekt konzipiert hat. Die andere besteht zusätzlich aus einer antiken Holz-TV-Konsole, die vor der tapetierten Wand platziert wird. Beide Arbeiten sind Teil der Sammlung der Nationalgalerie Berlin.

TV Tulips (Computerized One Hundred Flowers)

1998

Aus: Wall Works

Inkjet Prints, 100 verschiedene Bilder, jeweils 32 x 42 cm (12½ x 16½ in), auf Papierrollen, an der Wand befestigt, und antike Fernsehkonsole. Die Fernsehgeräte variieren in Modell und Abmessungen, die Größe der Installation hängt von der Wand ab. Edition limitiert auf 15 Installationen, mit signiertem und nummeriertem Zertifikat.

Diese großformatige Edition ist eines von zwei verwandten Arbeiten, die Nam June Paik für das Wall Works-Projekt geschaffen hat. Beide Installationen erfordern, dass eine Wand vollständig mit den computergenerierten Drucken des Künstlers bedeckt wird, die in Reihen und in zufälliger Abfolge angebracht werden. Diese Arbeit umfasst zusätzlich eine antike TV-Konsole aus Holz, die vor der tapezierten Wand platziert und auf einen beliebigen Fernsehkanal eingestellt wird.

Beide Werke sind Teil der Sammlung der Neuen Nationalgalerie Berlin.

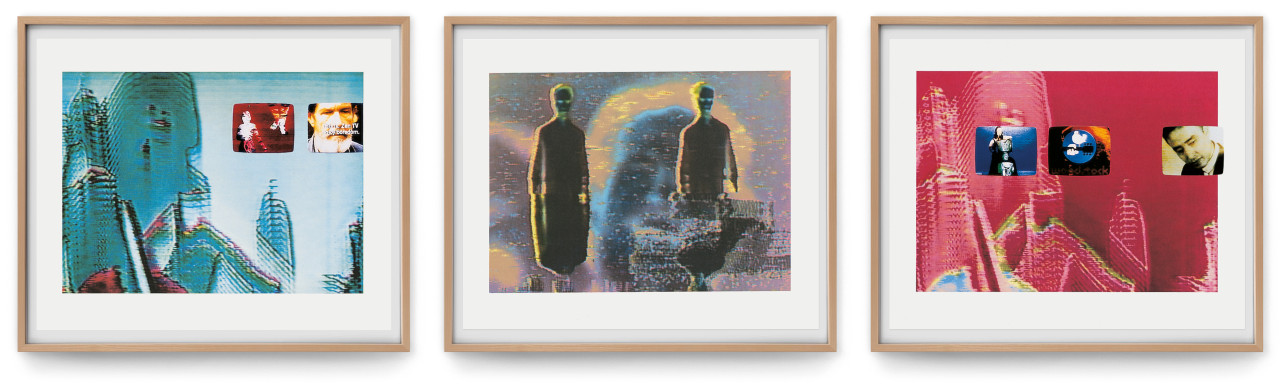

Triangle, Trinity

1998

Aus: Sequences

Drei Mischtechnikgrafiken (Siebdruck und Offset), zwei davon (A und C) mit Collage, alle auf Rives Büttenpapier. Jedes Blatt 40 x 50 cm (15¾ x 19¾ in), jeweils signiert und nummeriert. Edition limitiert auf 60 + X.

Diese Edition von Nam June Paik spiegelt die fortwährende Auseinandersetzung des Künstlers mit Fernsehbildern, digitaler Manipulation und Medienkultur wider. Alle drei Kompositionen zeigen hintergrundartige Bildstörungen – A und C kombiniert mit kontrastreich eingesetzten Fernsehbild-Ausschnitten, während B zwei silhouettenhafte Figuren ins Zentrum rückt. Das Triptychon-Format verweist – wie auch der Titel andeutet – auf eine visuelle oder konzeptuelle Dreiecksbeziehung. Wie in vielen seiner Arbeiten verbindet Triangle, Trinity die Ästhetik früher Videokunst mit poetischen Reflexionen über die menschliche Präsenz in einer von Medien durchdrungenen Welt.

Diese Arbeit ist Teil der Sammlung des Brooklyn Museum, New York.

Set EUR 2.500

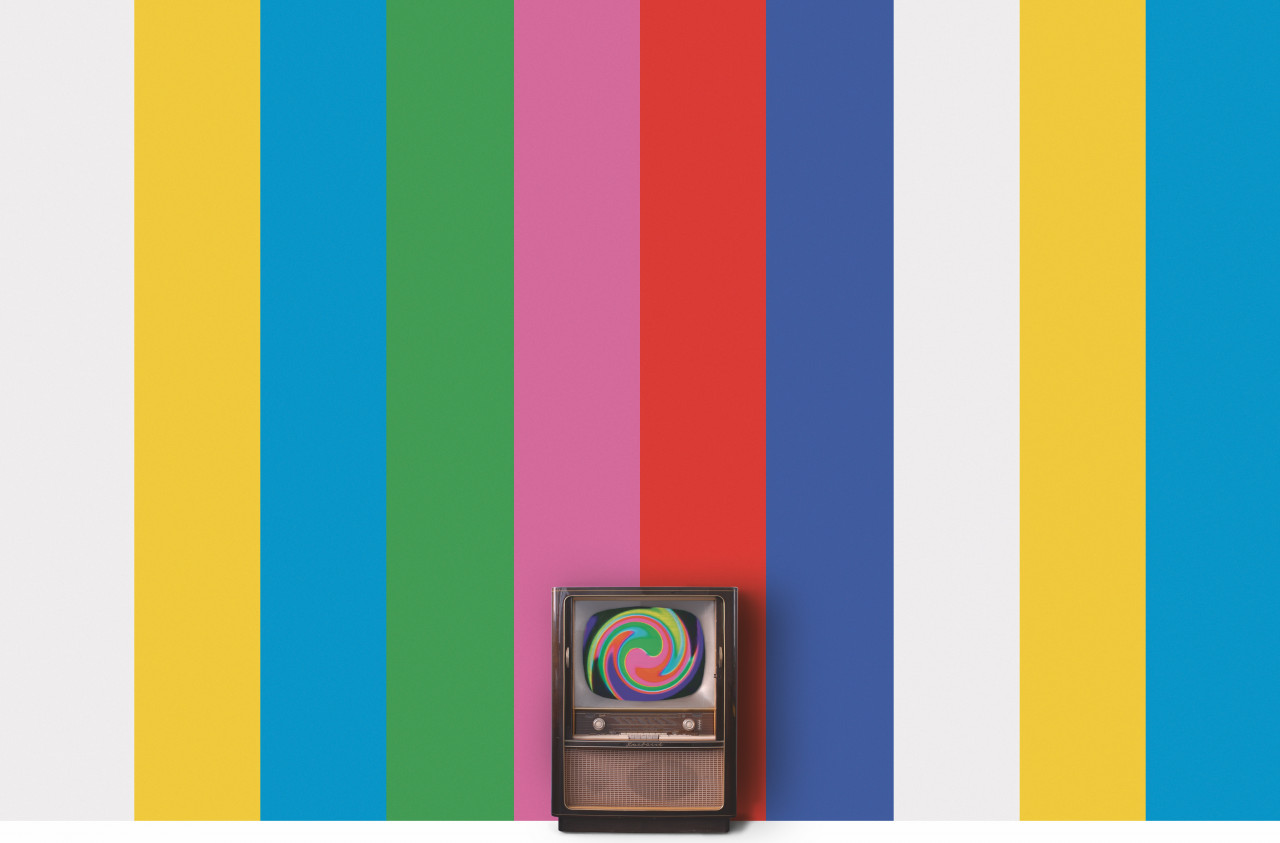

I Never Read Wittgenstein

1998

Aus: Wall Works

Wandmalerei in sieben Farben mit vier Fernsehern (Gehäuse aus den 30er bis 50er Jahren), die das Video Color Bar Theme and Variations abspielen. Die Fernsehgeräte variieren in Modell und Größe; die Größe der Installation hängt von der Wand ab. Edition limitiert auf 12 Installationen, mit einem signierten und nummerierten Zertifikat..

Für diese Edition schuf Nam June Paik eine eigens entwickelte Videokomposition, die in asynchroner Abfolge auf vier Fernsehgeräten abgespielt wird, die in den vier Ecken der Wand installiert sind. Die antiken Fernsehgehäuse verweisen auf die Geschichte des Fernsehens, und ihre Anordnung spielt auf die vier Himmelsrichtungen an. Die Wand selbst ist in farbigen Vertikalstreifen gestrichen, die auf den SMPTE-Farbtestbalken basieren, die zur Kalibrierung von Farbfernsehgeräten in den USA verwendet wurden.

Diese Arbeit ist eine von zwei verwandten Wall Works, die Paik für Edition Schellmann konzipierte (die andere Arbeit umfasst lediglich eine antike TV-Konsole); beide Arbeiten sind Teil der Sammlung der Neuen Nationalgalerie Berlin.

I Never Read Wittgenstein (I Will Never Understand Wittgenstein)

1997

Aus: Wall Works

Wandmalerei in sieben Farben mit einem antiken deutschen Fernseher, der das Video Color Bar Theme and Variations abspielt. TV-Gerät variiert im Modell innerhalb der Auflage, Installationsgröße je nach der Wand. Edition limitiert auf 15 Installationen, mit signiertem und nummeriertem Zertifikat.

In dieser Edition läuft Nam June Paiks Videokomposition in einer einzelnen antiken TV-Konsole, die auf dem Boden vor der ausgewählten Wand platziert wird. Die Wand selbst ist in farbigen Vertikalstreifen gestrichen, die auf den SMPTE-Farbtestbalken basieren, die zur Kalibrierung des Farbfernsehens in den USA verwendet wurden. Es handelt sich um eines von zwei verwandten Werken, die Paik für das Wall Works-Projekt geschaffen hat (das andere umfasst vier antike TV-Konsolen, die jeweils in den vier Ecken der Wand angebracht sind); beide Arbeiten sind Teil der Sammlung der Neuen Nationalgalerie Berlin.

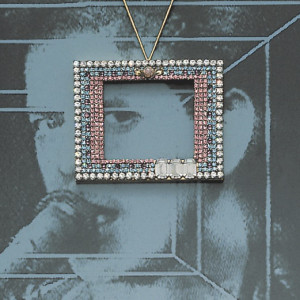

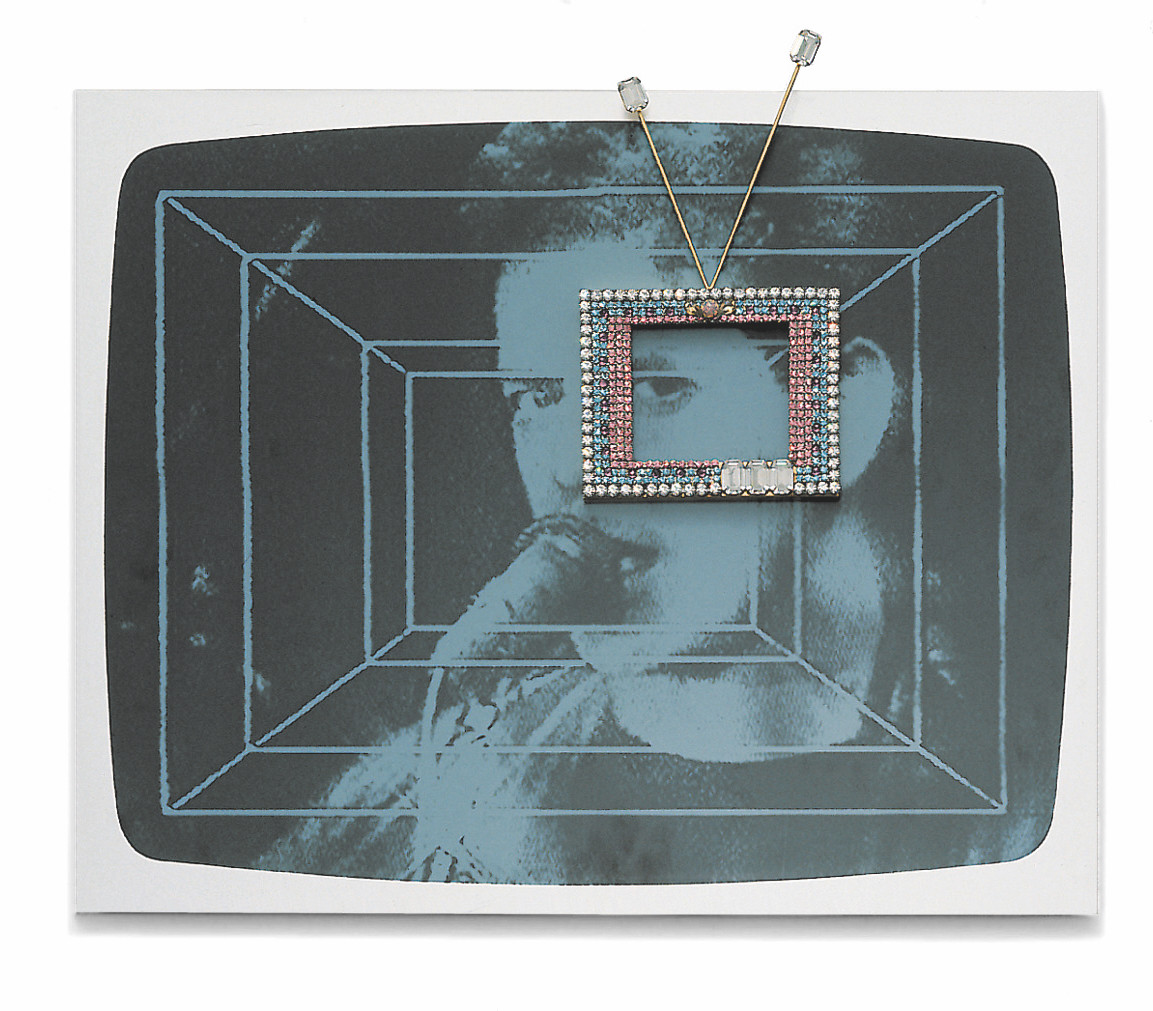

Video Sonata op. 56

1995

(Standbild von Lou Reed aus dem Video Bye Bye, Kipling)

Siebdruck auf Aluminium, Messing, Strasssteine, 45 x 56 x 3 cm. Edition: 40, signiert und nummeriert.

Nam June Paiks Edition mit einem Standbild von Lou Reed veranschaulicht seinen wegweisenden Umgang mit Medien, Popkultur und globaler Vernetzung. In dieser Arbeit siebdruckte Paik ein Bild aus seinem Video Bye Bye, Kipling von 1987 – Teil seiner visionären Satellitenprojekt-Serie – auf Aluminium. Die Sendungen verbanden Seoul, New York und Tokio in Echtzeit und stellten die Vorstellung infrage, dass Ost und West unüberbrückbar voneinander getrennt seien. Stattdessen feierten sie die Gleichzeitigkeit globaler Erfahrung. Auf dem gedruckten Bild ist ein kleines, mit Strass besetztes Fernsehgerät mit Antennen montiert, das gleichermaßen an Glamour und Medienspektakel erinnert. Dieses schmuckartige Objekt fungiert als Miniaturbildschirm, der Lou Reeds Porträt spielerisch neu rahmt und zugleich Paiks lebenslange Faszination für das Fernsehen als Medium und Ikone unterstreicht.

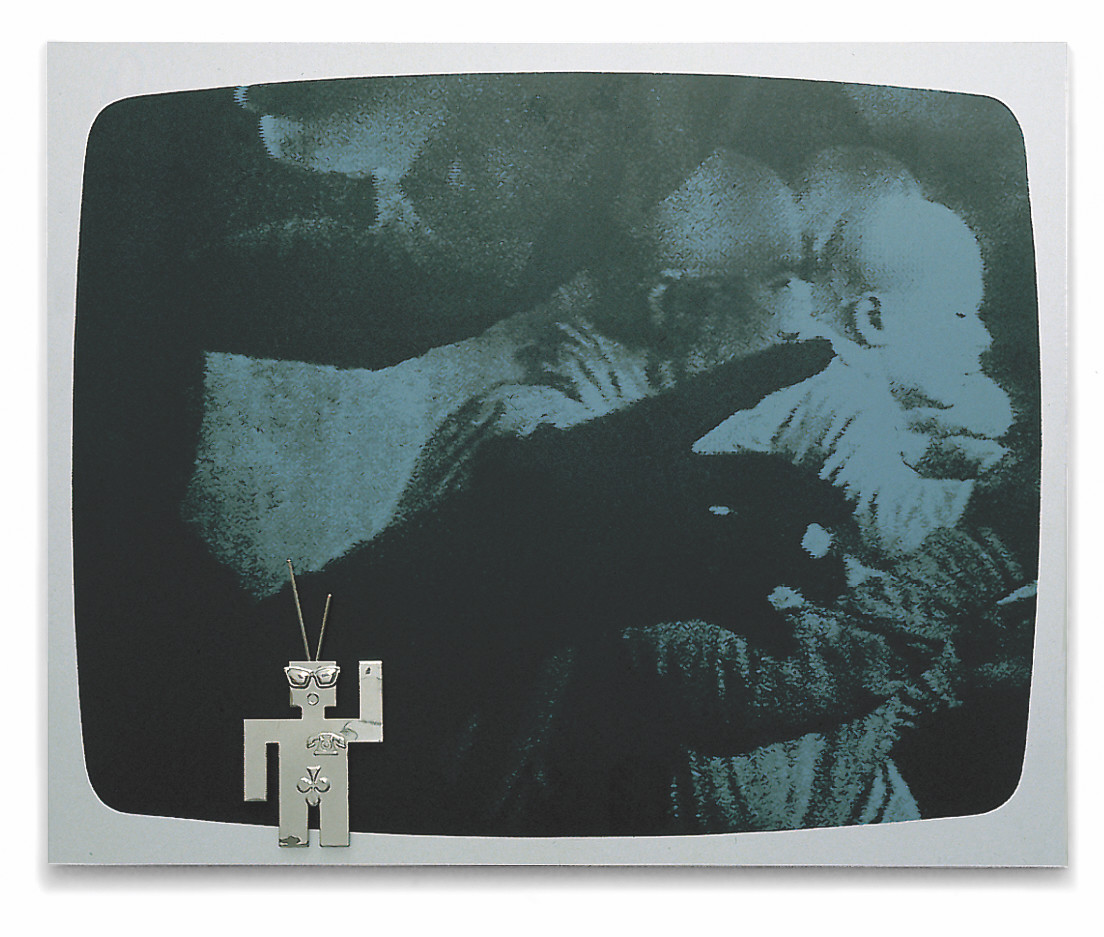

Video Sonata op. 57

1995

(Standbild der Sankai Juku Performance Group aus dem Video Bye Bye Kipling)

Siebdruck auf Aluminium, Stainless Steel, 45 x 56 x 2 cm (17¾ x 22 x ¾ in). Edition: 40, signiert und nummeriert.

In dieser Edition rückt Nam June Paik ein Standbild aus einer Performance der japanischen Butoh-Gruppe Sankai Juku in den Mittelpunkt, das in seinem Video Bye Bye, Kipling von 1987 zu sehen ist. Das Bild wurde auf eine Aluminiumplatte siebgedruckt und verleiht der Arbeit sowohl materielles Gewicht als auch eine kühle, medienhafte Oberfläche. Bye Bye, Kipling war Teil von Paiks bahnbrechender Satellitenprojekt-Serie, die Seoul, New York und Tokio in Echtzeit verband – eine künstlerische Herausforderung an die Trennung von Ost und West und zugleich eine Feier der Gleichzeitigkeit globaler Kultur durch Live-Videotransmission. Am unteren Bildrand ist eine kleine, cartoonhafte Figur aus Edelstahl befestigt, mit gravierten Details und Antennen – halb Roboter, halb Ikone. Diese verspielte Gestalt verankert die Komposition mit Paiks charakteristischem Witz und steht zugleich symbolisch für die menschlichen und maschinellen Akteure, die das Medienzeitalter prägen.

Before the Word There Was Light, After the Word There Will be Light

1992

TV-Gehäuse (DuMont, 1948), mit Wachskerze, 44 x 60 x 50 cm (17 x 23½ x 20 in). Edition: 18, auf Label signiert und nummeriert.

Nam June Paiks Edition Before the Word There Was Light, After the Word There Will Be Light aus dem Jahr 1992 verbindet auf poetische Weise uralte Symbolik mit moderner Technologie. Im Zentrum steht ein ausgehöhltes Fernsehgehäuse der Marke DuMont aus dem Jahr 1948, das Paik zweckentfremdet, um darin eine einzelne brennende Kerze zu platzieren – eine schlichte Lichtquelle, die in starkem Kontrast zum elektronischen Leuchten steht, das man üblicherweise mit dem Bildschirm assoziiert. Paik verwandelt den Fernseher, einst ein Massenkommunikationsmittel, in ein stilles, kontemplatives Objekt. Der Titel verweist auf eine zyklische Rückkehr zum elementaren Licht – vor und jenseits von Sprache, Medien und Maschinen – und unterstreicht Paiks Fähigkeit, Spiritualität, Technologie und Zeit in einer einzigen, bedeutungsvollen Geste zu vereinen.

Sonatine for Goldfish

1992

Fernsehgehäuse (RCA Victor, 1946), mit Aquarium, 40 x 49 x 41 cm. Edition: 12, signiert und nummeriert auf Label der Arbeit.

Für diese Edition aus dem Jahr 1992 verwandelte Nam June Paik ein Vintage-Fernsehgerät der Marke RCA Victor von 1946 in eine lebendige Skulptur. Durch das Aushöhlen des hölzernen Gehäuses und das Einsetzen eines Aquariums ersetzte Paik das flackernde Licht der Bildröhre durch die ruhige, hypnotische Bewegung eines Goldfischs. Auf spielerische Weise unterläuft das Werk die ursprüngliche Funktion des Fernsehers und verwandelt ein einst modernes Massenmedium in eine meditative, in sich geschlossene Biosphäre. Mit seinem charakteristischen Witz und poetischen Gespür kontrastiert Paik die Künstlichkeit der Medien mit dem organischen Rhythmus des Lebens und lenkt den Blick auf das Spannungsverhältnis – und die mögliche Harmonie – zwischen Natur und Technologie. Sonatine for Goldfish ist sowohl humorvoll als auch tiefgründig – ein kleines Meisterwerk konzeptueller Verwandlung.

Born Again

1991

Bronze, patiniert, mit three TV-Monitoren, Antennen, Stecker, 48 x 59 x 15 cm (19 x 23 x 6 in). Edition: 24, auf Label signiert und nummeriert.

Nam June Paiks Edition Born Again ist ein skulpturales Relikt, gegossen aus Bronze nach einem alten Kuba-Fernsehgerät – jenem Modell, das 1963 bei einem legendären Fluxus-Happening in der Galerie Parnass in Wuppertal zum Einsatz kam. Indem Paik das Gerät in Bronze verewigt, verwandelt er ein einst flüchtiges Performance-Objekt in ein dauerhaftes Denkmal und schlägt so eine Brücke zwischen Vergangenheit und Gegenwart. Die Arbeit erfährt ein neues Leben – wird „wiedergeboren“ – mit einem subtil anthropomorphen Gesicht: Zwei kleine Videobildschirme als Augen und ein dritter als Mund, eingebettet in die patinierte Oberfläche. Born Again ist zugleich humorvoll und ehrfürchtig – eine Rückbesinnung auf den radikalen Geist von Fluxus und eine medienreflexive Neudeutung, die einer technologischen Ikone ein Gesicht und eine Zukunft verleiht.

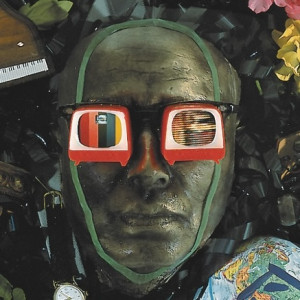

Self Portrait

1989

1950er Philco Predicta-Fernseher mit Bronzemaske des Künstlers, Videoband, antiken Fernsehwürfeln und -platine, Eiern, bemaltem Globus, Uhr, Hosenträgern, Zinnbuddha, Magnet, bemaltem Spielzeugklavier, I-Ching-Seite, Seidenblumen, Brille. 61 x 68,5 x 40,5 cm. Edition: 12, signiert und nummeriert mit Pinsel auf der Oberseite des Objekts.

Nam June Paiks Edition Self-Portrait ist ein lebendiges, autobiografisches Assemblage-Werk, das einen Philco Predicta-Fernseher aus den 1950er-Jahren in ein vielschichtiges Heiligtum persönlicher und kultureller Symbolik verwandelt. Im Zentrum befindet sich ein Bronzeguss von Paiks eigenem Gesicht, das eine farbenfrohe Brille mit integrierten Miniaturbildschirmen trägt – eine Verschmelzung von Künstler und Medium, das er zugleich umarmte und kritisch hinterfragte. Rund um die Maske sind symbolische Objekte aus Ost und West, Hoch- und Popkultur arrangiert – von Schaltkreisen und Buddha-Figuren bis zu Spielzeuginstrumenten und Seidenblumen. Wie in vielen seiner Werke erscheint Technologie bei Paik nicht kalt oder distanziert, sondern vermenschlicht, verspielt und zutiefst persönlich. Self-Portrait ist damit nicht nur ein wörtliches Selbstbildnis des Künstlers, sondern auch ein Porträt eines medialen Bewusstseins: fragmentiert, global und durchdrungen von Humor, Erinnerung und Kritik.

Burning Hat

1986/1987

Aus: For Joseph Beuys

Siebdruck auf schwarzem Hadernpapier, 60 x 80 cm (23½ x 31¾ in). Edition: 90 + XXX + 10 A.P., signiert und nummeriert.

Nam June Paik schuf diese Siebdruck-Edition im Rahmen der Gruppenedition For Joseph Beuys als Hommage an den einflussreichen deutschen Künstler. In leuchtenden Rot- und Orangetönen gehalten, zeigt der Druck einen Fedora-Hut – Beuys’ ikonisches Markenzeichen – in Flammen stehend. Das Bild schwankt zwischen Ehrung und Transformation und steht sinnbildlich für Beuys’ radikales Vermächtnis und seine mythisch überhöhte Künstlerfigur. Mit seinem typischen Witz und symbolischen Gespür verwandelt Paik den brennenden Hut in ein visuelles Sinnbild: für Übertragung, Opfer, Erinnerung und schöpferische Energie. Das Werk spiegelt die enge Verbindung der beiden Künstler wider, die beide Performance, Pädagogik und die Aufhebung der Grenzen zwischen Kunst und Leben verfolgten. Burning Hat wird so zu einem poetischen, visuellen Nachruf – zugleich persönlich und universell.

EUR 1.750