Robert Mapplethorpe

Robert Mapplethorpe (1946-1989), geboren in Floral Park, New York, lebte und arbeitete in New York City. Robert Mapplethorpe gilt als einer der bedeutendsten Fotografen des 20. Jahrhunderts. Nach seinem Studium am Pratt Institute in New York begann er in den 1970er-Jahren mit Polaroid-Fotografien zu experimentieren, bevor er sich mithilfe einer Hasselblad-Kamera hochstilisierten Porträts, Aktdarstellungen, Stillleben und floralen Motiven zuwandte. Seine technisch brillanten und oft provokanten Bilder verbinden klassische Kompositionsprinzipien mit tabubrechender Bildsprache und setzen sich intensiv mit Themen wie Körper, Identität und Begehren auseinander. Im Zentrum von Mapplethorpes Schaffen steht seine Verehrung für die klassische Skulptur, die sich in der formalen, sorgfältig aufgebauten Darstellung des menschlichen Körpers widerspiegelt. Diese skulpturale Ästhetik durchzieht sein gesamtes Werk – von erotischen Akten über Selbstporträts bis hin zu Blumen – stets getragen von seinem Streben nach einer „Perfektion der Form“. Mit dieser konsequenten Bildsprache gelingt es ihm, Schönheit mit Provokation, Tradition mit Grenzüberschreitung zu verbinden – und ein Werk zu schaffen, das sowohl visuell eindringlich als auch konzeptuell wegweisend ist.

Robert Mapplethorpe Editionen

America

1988

3 Lithographien auf Büttenpapier, jedes Blatt 75,5 x 63,5 cm (29½ x 25 in), verso vom Nachlass signiert und authentifiziert. Edition limitiert auf 40.

Robert Mapplethorpes Edition America ist eine dreiteilige fotografische Arbeit, die durch formale Strenge und symbolische Verdichtung besticht. Frau, Blume und Mann erscheinen in extremer Überbelichtung, wodurch die Körper nahezu skulptural und marmorhaft wirken – ein Verweis auf klassische Ideale. Die Nacktheit der Figuren wird durch die verdeckenden Hände zugleich thematisiert und zurückgenommen, wodurch die Darstellung kontrolliert und stilisiert erscheint. Die Blume fungiert als zentrales Symbol und vermittelt zwischen den Geschlechtern – Sinnbild für verborgene Sexualität und deren Sublimierung. America verhandelt Konzepte von Körper, Geschlecht und Idealität und reflektiert zugleich kritisch ein überhöhtes Bild nationaler Identität.

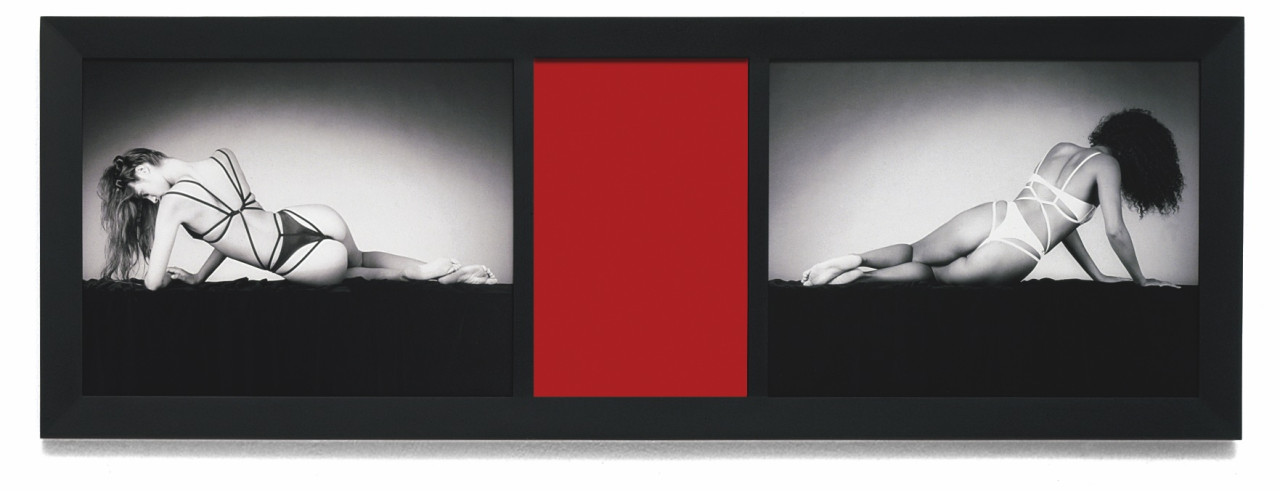

Mirror Image

1988

Zwei laminierte Silbergelatine-Prints und verspiegeltes Plexiglas in fünf Farbvarianten (blau, rot, rauchgrau, violett, grün) in einem schwarzen Holzrahmen, 48,3 x 134,6 x 2,5 cm. Edition: 18, signiert und nummeriert auf einem Label auf der Rückseite des Werks.

Mit Mirror Image schuf Robert Mapplethorpe eine eindrucksvolle dreidimensionale Edition, bestehend aus zwei laminierten Gelatinesilberabzügen und einem zentralen Paneel aus farbigem Plexiglas, eingefasst in einen schwarzen Holzrahmen. Das Diptychon zeigt zwei Frauen in nahezu symmetrischen, liegenden Posen, gekleidet in raffiniert geschnürte Dessous, die die skulpturale Qualität ihrer Körper betonen. Das verspiegelte Plexiglas in der Mitte fungiert sowohl als visuelle als auch als konzeptionelle Achse – es suggeriert Reflexion, Dualität und Umkehrung. Mit formaler Präzision und einer Auseinandersetzung mit Schönheit, Sexualität und Identität verkörpert Mirror Image Mapplethorpes charakteristischen Umgang mit dem Körper als Objekt ästhetischer und symbolischer Betrachtung.

Cross

1986

Aus: For Joseph Beuys

Lithographie auf Büttenpapier, 81,3 x 61 cm (32 x 24 in). Edition: 90 + XXX, signiert und nummeriert.

Im Zentrum der Edition Cross, Robert Mapplethorpes Beitrag zum Gruppenportfolio zu Ehren des verstorbenen Joseph Beuys, steht eine Nahaufnahme eines menschlichen Torsos, wobei der Nabel – ein Punkt des Ursprungs und der Verbindung – die Schnittstelle eines markanten, goldenen Kreuzes markiert. Als buchstäbliches und symbolisches Zentrum des Körpers wird der Nabel zum Fokus einer Komposition, die die formale Präzision und Symmetrie widerspiegelt, die für Mapplethorpes akribische Ästhetik charakteristisch ist. Das Kreuz selbst fungiert als eindringliche Anspielung sowohl auf den Tod von Beuys als auch auf dessen eigene häufige Verwendung des Kreuzmotivs in seinem Œuvre, wo es als aufgeladenes Symbol für Mythos, Heilung, Transformation und spirituelle Suche diente.